日経の始まりは三井物産の初代社長、益田孝氏が明治9年12月に創刊した「中外物価新報」です。当時、国内外の物価などの経済情報は内務省勧商局に集められていましたが、民間に公開されていませんでした。勧商局長の河瀬秀治氏は情報を実業界に広めて商業を発展させたいと考え、益田氏に「商業上の知識を普及する新聞を作れ」と強く勧めました。益田氏は過去に大蔵省に勤めていた頃の先輩である、渋沢栄一氏に相談。渋沢氏も幕末に欧州を視察し、経済情報を流通させることの重要性を理解していたため、益田氏に強く同意して協力を約束しました。

日本人の手で世界の物価の動きを報ずる

現在の日本経済新聞のルーツとなる「中外物価新報」が創刊されたのは明治9年12月2日。明治維新から10年足らず、若き新政府の首脳らが国家の基礎固めを大急ぎで進めていた頃のことです。

中心となったのはこの年の7月に発足したばかりの三井物産の初代社長を務めていた益田孝でした。益田は貿易会社のトップとして、商業取引における情報の重要性を感じていました。

「世界と国交を開いた以上、国内の物価は全世界の物品の動きやさまざまな事件の影響を受けて日々変動する。それを知らぬために、外国人に貿易の利益を独占されてしまう。それなのに既刊の新聞の多くは政治や法律、外交に熱中して実業の世界をなおざりにしている。日本人の手で世界の物価の動きを報ずる必要がある」(1983年5月25日付日経朝刊「益田孝特集」 より)

益田は商業活動を監督していた内務省勧商局の局長、河瀬秀治 に相談。政府に集まってくる内外市況に関する報告等を死蔵することなく実務界に役立てたいと考えていた河瀬も新聞発行を益田に勧めます。これにより益田は新聞の創刊を決断したのです。

益田は編集面の人材として勧商局から太田原則高を迎え、自らも筆をとりました。三井物産社内に「中外物価新報局」を新設し、 発行は毎週日曜(土曜印刷)。購読料は1年分前払い2円40銭、6ヵ月同1円25銭、1部売り5銭のプランを用意しました。印刷・配達は東京日日新聞を発行していた日報社(社長は福地源一郎=桜痴)に委託する形でスタートしました。

創業者・益田孝と渋沢栄一

「発足早々の貿易会社の現職社長が、週刊とはいえ、新聞発行に乗り出し、自らも筆を執ったということは、当時の新聞界にとっては特異なことと言わねばならず、さらにまた政論を主とする大新聞か、さもなければ市井の雑報を主とする小新聞が勢いを張りつつあった当時の新聞界にあって、物価・商況のみを報ずる経済専門紙が刊行されたことも注目に値した 」(日本経済新聞110年史)。

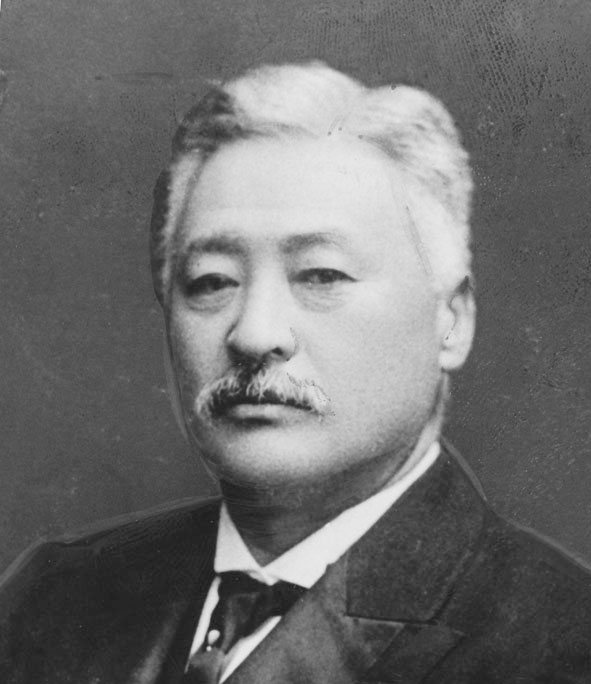

前例のない経済メディアベンチャーを立ち上げた益田孝とはどんな人物だったのでしょうか。

江戸時代末期の1848年、佐渡国(現在の新潟県佐渡市)に生まれた益田は役人だった父とともに江戸に出仕すると、米国公使ハリスから英語を学び、数え年16歳で幕府訪欧使節団に加わってフランスに渡るなど頭角を現します。19歳で維新を迎えると、英語力を活かして横浜で貿易商の通訳として活動していましたが、当時の大蔵大輔、井上馨と知り合い、大蔵省で働くことになります。三井物産の社長に就任したのも、井上の紹介によるものでした。

その後は、三井物産を一大商社に育て上げ、三池炭鉱の経営、団琢磨を後継者として育成するなど三井財閥の基礎を作りました。古美術や茶道といった趣味の領域でも高名で、特に茶道では「鈍翁」の号で知られる茶人でした。

日本資本主義の父といわれる渋沢栄一も、中外物価新報の発足にあたって重要な役割を果たしています。益田と同じく旧幕臣出身の渋沢は大蔵省でも益田の上司として、ことあるごとに益田の相談にのっていました。中外物価新報の発刊にあたっても、自身が英国のロンドンタイムズを見学した際の経験に基づき「ぜひやりたまえ」と益田を励ましたとされています。

渋沢は、中外物価新報がのちに「中外商業新報」に改題した際も文章を寄稿し、英エコノミストなどを引き合いに出して経済紙のあり方を語るなど、よき理解者であり続けました。

現代につながる意義

経済学の理論では、市場に参加する買い手と売り手は、市場でつく価格をシグナルとして取引の意思決定を行います。需要と供給が釣り合って取引が成立するためには、様々な市場参加者が等しく価格情報を得られることが前提になります。

中外物価新報の誕生とその発展の歴史は、情報を伝えるメディアが市場経済の成立に不可欠なインフラであることを物語っています。日本経済新聞社がその基本理念に「自由で健全な市場経済の発展」をうたっているのもこうした理由からです。

明治の若き経済人たちが創始し、その後も日経に受け継がれてきたこの使命は、扱う情報量が飛躍的に増えた現代においても変わることはありません。